立教大学の中村です。

家に多くの本をもつ親たちは、子どもたちが小さいときには本を読んであげ、親自身が熱心に本をよく読んで前向きなロールモデルになるというのはよく言われます。ですが、そうした環境にいない、社会・経済的、文化面からいって貧しい背景をもつ子どもたちでも、前向きで積極的な学習姿勢を、その子どもが経験する家庭以外の場や出会う人びとが育むことのできる社会でありたいというのは、子どもの教育一般に関心のある人なら誰でも思うことでしょう。今の日本の子どもたちは家庭以外ではどこで読書材に出合っているのでしょうか。

2000年に経済協力開発機構(OECD)の国際的な学習到達度調査PISAの2009年調査の報告書では、読解力について次のように指摘されています。社会・経済的に最も恵まれない家庭の子どもで熱心に読書をし、積極的に学習に向かう子は、大変またはある程度恵まれた家庭から来ている子どもで読書をせず、学習の効果を求めようとしない生徒たちよりも読解の得点が高かった[1]。子どもの読書や学習に対する姿勢は、家庭が社会・経済的に恵まれているか否かを補完して余りあるということです。

国立教育政策研究所教育課程研究センターの「全国学力・学習状況調査」では、2021(令和3)年以降、「家にある本の冊数」を聞いて、他の結果との関係を検討しています。2022年の調査のまとめには、次のようにあります。ここにも、家にある本の冊数の影響とそれを乗り越える子どもの存在がみえてきます。

「家にある本の冊数」が少ない(家庭の社会経済的背景(SES)が低い)ほど各教科の平均正答率が低い傾向がみられるが、「家にある本の冊数」が少ない層においても、授業で、自分の考えを発表する機会に、自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表しているほど、各教科の平均正答率が高い傾向がみられる。

[文部科学省総合教育政策局調査企画課学力調査室,国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部学力調査課]「令和4年度 全国学力・学習状況調査の結果」no date. 引用はp. 15。

近現代の日本において、児童・青少年が本に触れる場所としては、学校の他に、書店、公共図書館、文庫等がありました。時代によって、地域によって、どれかの存在感が大きいとか小さいとかいうことはあったし、今もあるでしょう。けれども、日本では子どもの読書に関心をもつ大人たちはどの地域にも必ずいて、少なくとも一つは用意されてきたのではないでしょうか。

書店も以前は比較的身近にあり、少なくとも私にとっては、自由になるお金をたくさんもっているわけではない子ども時代は、書店での新刊本(マンガや雑誌を含んで)の立ち読みは、重要な本との出合いの機会でした。どの書店でも、どきどきしながらではありましたが、立ち読みを許されて育ったと思います。

総務省が5年おきに行っている「経済センサス‐活動調査」中の、2021(令和3)年の「書籍・文房具小売業」の結果からは、日本の書籍・文房具の卸・小売に携わる企業の1/3弱が従業員2~4人で、多くが小規模であることがわかります(一方で、年間商品販売額は従業員数1千人以上の企業が2兆3千億強の全販売額の1/3弱を占めています)[2]。近年、その小さな書店、いわゆる町の本屋さんがどんどん消えて、書店ゼロの町が増えているとして、頻繁にニュースになっていますね。一般社団法人日本出版インフラセンターによれば、2024(令和6)年8月時点で書店の無い自治体は27.9%で、なんと「市」でも無書店の自治体が24もあったといいます[3]。2024年3月、経済産業省には書店振興プロジェクトチームが置かれて、書店活性化のための課題整理がまずは着手されています[4]。

日本の各地で書店が消えていっている理由は、高齢化と人口減の他、人びとが本を読まなくなった、(また/または)買わなくなった、という見方もあれば、インターネットでの本の通信販売が普及したことが大きいという見方もあるでしょう。日本の図書・雑誌の流通慣行や再販売価格維持制度が根本的な問題だという見方もあります。図書館の複本購入が影響しているという見方(いわゆる無料貸本屋批判)は、(共に出版文化や読書文化を支えているのだという見方で完全に覆されてはいなくて)今もどこかには残っているのではないでしょうか。

1990(平成2)年に誕生して、一気にチェーンストアに急成長したBOOKOFFの登場の影響は出版とその流通に大きな影響を与えたとしてよく議論されました。定価の1割で買い取り、定価の半値で売るというような単純な仕組みを本の世界に取り入れたビジネス感覚には感服します。昭和時代に家庭にため込まれていた本はこれでどんどん改めて売り物として並べられるようになりました。BOOKOFFは公共性をもち、「新しい図書館」[5]のような存在ではないかと言う人がいるのもまったくわからない話でもないです。また、Amazonやメルカリなども図書の販売のあり方を大きく変えていますね。そこでは古書籍販売業者だけでなく、一般の人たちも多くの本を出品・販売しています。

フランスではすでに法的に書店を守る動きが出てきており、2014年に、オンライン書店が図書の購入に対して送料を無料とすることを禁止する内容が盛り込まれた法律(いわゆる「反アマゾン法」)が制定されたといいます。アマゾン(Amazon.Com)はこれに対抗して送料を1セントに設定し、次は法律が3ユーロを最低にしたとか。これは国が文化や特定の産業をいかに守るか、守ってよいかというたいへん難しい議論になります。

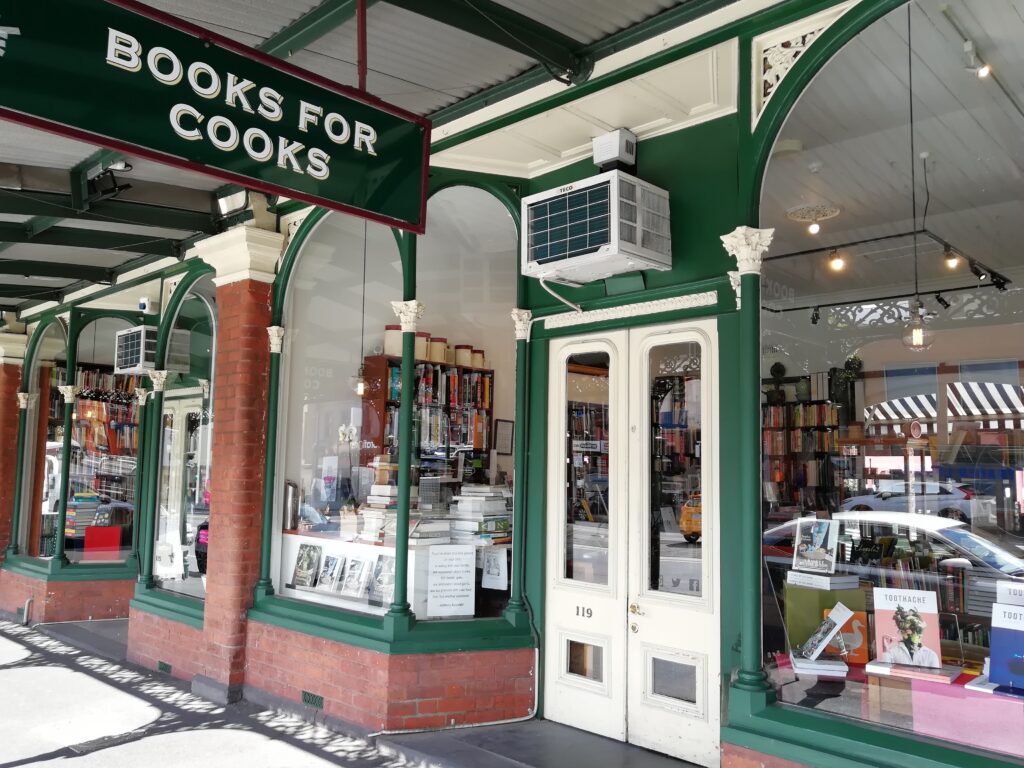

一方で、小さな書店がただ消えていくだけでなく、各地で新しいスタイルの書店-例えば個性的なインデペンデント書店や、書架を区切って個人等に貸し出すシェア型書店-が生まれてもいますね。個性的な書店が増えていくのは楽しいです。

子どもにとって、本を「買う」という体験が身体感覚をもってできる場所(書店)が残ることは、出版文化を支える根本的な部分だと思います。ですので、魅力的な児童書を揃える書店も各地に残ってほしいです。他人ごとではなく、何かできたらと思うのですが…

[1] OECD, PISA 2009 Results: Learning to Learn: Student Engagement, Strategies and Practices (Volume III) PISA, OECD Publishing.

[2] [総務省]. 「令和3年経済センサス‐活動調査 都道府県別,東京特別区・政令指定都市別,産業分類細分類別の事業所数(従業者規模別),従業者数,年間商品販売額及び売場面積」[統計センター]no date.

[3] BOOK MEETS NEXT 事務局. 「記者会見資料」[日本出版産業振興財団]2024.9.

[4] [経済産業省]「関係者から指摘された書店活性化のための課題(案)」を公表します」2024.10.04.

[5] 谷頭和希『ブックオフから考える:「なんとなく」から生まれた文化のインフラ』青弓社,2023.