1.はじめに

はじめまして。現在複数の大学で司書教諭課程及び学校司書モデルカリキュラムに携わっている吉澤小百合と申します。元々は私立の中高一貫校で専任司書教諭をしており,その後学位(図書館情報学,博士)を取得し今に至ります。どうぞよろしくお願い致します。

今回のspontaneにおける活動を拝見していて,自身のこれまでの研究を振り返って思うところがありましたので中村先生にお話していたところ,せっかくだから記事を書いてみようかという話になり,こうしてパソコンに向かっております。

spontaneは“学校内情報メディア専門家の養成にたずさわる方たちのネットワーキングのためのプラットフォーム”とのことで,今後司書教諭課程や学校司書モデルカリキュラム,司書課程や教職課程などを通じて司書教諭及び学校司書(相当職種を含む)の養成に携わられる方々がコネクトする場所になっていくかと思います。これはもちろん,各授業における授業方法や,学生に「学校内情報メディア専門家」という職務内容について興味を持ってもらうための工夫,「専任司書教諭に/学校司書になりたくなったがどうすればよいか」と相談された時の対応(個人的にはこれがなかなか難解です)など共有可能になるメリットがあるかと思います。けれどもそれだけではなく,「学校内情報メディア専門家」の専門職化の過程を考える上で,非常に大きな意味のあるプロジェクトであると感じました。

当方は修士論文において,養護教諭や栄養教諭,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカーなど学校内にいらっしゃる専門職(学校内専門職)と学校図書館専門職(司書教諭・学校司書)との専門職化の過程を比較し,どのような特徴があるのかを調査しました。きっかけは恥ずかしながら単純なもので,在職時に養護教諭の方と仲が良かったのです。一方で養護教諭と司書教諭は学校内専門職という意味で同様であるのに関わらず,位置づけが随分異なりました。これは何故だろう?と当時の指導教官と話していたところ,歴史研究を通じて構造的差異を探る方法を教授頂き,調査に至りました。

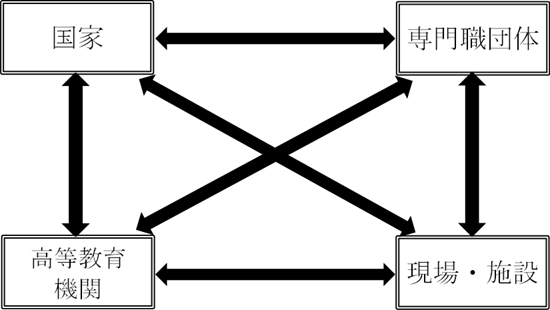

この「構造的差異を探る方法」は,日本の専門職養成構造を研究する橋本鉱市によるモデルを活用したものです(図1)。橋本は過去の専門職養成に関わる要件探しやプロセスモデルの研究について,様々な批判と混乱,限界があることから,あまり生産的な議論ではないとしています1)。そしてこれからの専門職養成の議論は,国家ごとに歴史的・社会的な文脈の中でこそ問われるべきであり,その専門職が専門職としての要件をどれほど備えているのかという専門職化の「度合い」や「進行度」を測ることに意味があるとしました2)。そしてこの専門職化の度合いを理解しようとしたとき,当該専門職の「量」と「質」をコントロールする,資格試験制度と高等教育システムを重要なメルクマールとして,影響を与える<国家>,<高等教育機関>,<専門職団体>,<現場・施設>という四セクターから成る構造を分析しています3)。つまり専門職養成政策を国家のみによる意思のアウトプットとして捉えるのではなく,他のアクターとの相互作用によって産み出された政治的な産物として分析する,という視点です4)。当方の修士論文はこの構造を用いて養護教諭,栄養教諭,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー,学校図書館専門職を分析し比較したものですが,全て含むと長くなってしまうので,下記では一例として養護教諭の専門職化の過程の一部を記載します。

2.養護教諭の専門職化

養護教諭の元は「学校看護婦」と呼ばれる職員です。国内で初めて学校に看護婦が雇い入れられたのは1905年といわれており,トラホーム(現在のトラコーマ)洗顔治療を学校内で行う為の非常勤・巡回制看護婦としての雇用でした5)。1928年には文部省学校衛生課の外郭団体である帝国学校衛生会が「学校看護部設置趣意書」を配布し,同年10月には500名の加入を得ています6)。この学校看護部が1929年第一回全国学校看護婦大会へと繋がり,専門職団体としてその後力を付けていくこととなります。1929年,文部省訓令「学校看護婦ニ関スル件」が公布され,全国各地で活躍する学校看護婦らについてその規準が明確化されました。しかし身分や待遇については十分な規定が成されなかったため,その後改善要求が続いていくこととなります。

満州事変勃発後,青少年の体位向上と結核予防が国家的な課題となり,学校看護婦の学校内における役割が急速に上昇し,学校看護婦に関する勅令案の要項が提出されます。しかし,政府内で突然の辞任など様々な障壁が起こり,しばらく棚上げの状態となりました。この状況を受けて1936年全国の学校看護婦らが「全国学校衛生婦職制促進聯盟」を立ち上げ,政府や議会に対して職制制定の建議や陳情が繰り返すことになります。最終的に職制の制定は国民学校令の制定へとつながり,1941年に国民学校令で養護訓導として規定されました。(訓導は当時の教諭の意)

終戦後,国民の健康状態は著しく低下し,そのことが養護訓導に対する期待を大きく高めます。1947年には学校教育法の制定により養護訓導は「養護教諭」へと改名され,1949年に教育職員免許法が制定されます。そして1953年教育職員免許法の改正により大学による養護教諭の養成が開始され,1962年には国による養護教諭養成が開始します。特に1965年「国立養護教諭養成所設置法」が設定され,国立大学教育学部附属の養成所が誕生します7)。国立養護教諭養成所の効果は大きく,国立養成所が研究者を増やし,養護学や学校保健の研究向上に寄与したとされています8)。1972年,保健体育審議会答申において養護教諭による主体的役割が明確化され,従来の健康の管理的側面に加えて,個別的指導の側面と健康に関する教育的側面,集団的指導の側面からの職務推進がはかられました。この答申は教育職員としての養護教諭の職務を確かなものとする画期的な内容であり,ここから国立私立大学における四年制大学での養成課程の設置や養護教諭の配置拡充,現職研修の充実等の施策が実現し,養護教諭の資質向上が飛躍的に進んだとされています9)。

3.終わりに

あまり長くなっても読みづらいかと思いますので,ここでは養護教諭専門職化の一部を記載してきました。修士論文ではこれに加えて栄養教諭,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー,学校図書館専門職に対して分析を行っています10)。その結果傾向として分かることは,専門職団体がパワーを持つと当該専門職の量が向上し,高等教育機関がパワーを持つと質が向上する傾向にあり,両者は相互関係にあるということです。これを念頭に学校図書館専門職の専門職化の過程を分析した論文を以前投稿しましたが,学校図書館専門職の場合は従来から<国家>,<専門職団体>の関与が強く,<高等教育機関>,<現場・施設>の関わりが弱い傾向にあります11)。司書教諭・学校司書双方において未だ「量」(配置数だけの問題ではなく)が課題であることを踏まえて<国家>,<専門職団体>の関与が強いことはセオリーですが,質の向上を考えていくことを踏まえれば,<高等教育機関>,<現場・施設>の関わりを強めることが課題となります。そのような中で,本プロジェクトは学校図書館専門職(学校内情報メディア専門家)養成課程において,<高等教育機関>アクターが資格試験制度と高等教育システムに関与を強める(質の向上につながる)きっかけになるのではないかと考えています。

近年ではChat-GPTをはじめとする生成AIも話題となり,特に司書教諭課程における「学習指導と学校図書館」や学校司書モデルカリキュラム「学校図書館情報サービス論」では影響が大きいかと思います。それだけでなく教育の変化は資格課程における教授内容の変化に直結しており,これらをどのように授業の中に取り入れていくか,日々模索中です。本サイトを通じて,是非学ばせて頂ければ幸いでございます。

【参考文献】

- 橋本鉱市「専門職の「量」と「質」をめぐる養成政策:資格試験と大学教育」『東北大学大学院教育学研究科研究年報』vol. 54, no. 2, 2006, p. 114.

- 前掲1).

- 橋本鉱市「日本の専門職の構造について(全体像)」シンポジウム「日本の専門職養成の構造からみた図書館専門職養成の検討」. 東京, 2013-3-16, 日本図書館情報学会, 2013, http://www.old.jslis.jp/events/130316/130316_hashimoto.pdf, (2025-4-2参照).

- 前掲1), p.130.

- 近藤真庸『養護教諭成立史の研究:養護教諭とは何かを求めて』大修館書店, 2003, p.3-4.

- 前掲5), p. 182-184.

- 杉浦守邦『改訂 養護教員の歴史』東山書房, 2014, p. 3737-3738.※紙媒体が手に入らなかったため, kindle版を使用した。

- 平識勝子, 堀内久美子他「養護教諭に関する研究の動向(第一報)」『学校保健研究』vol.18, no.6, 1976, p. 284.

- 三木とみ子『養護概説』四訂, ぎょうせい, 2009, p.13.

- 吉澤小百合「日本的専門職養成構造から見た司書教諭・学校司書の特徴と課題」慶應義塾大学, 2018, 修士論文(図書館情報学).

- 吉澤小百合「探究学習の実施における日本の高等学校の学校図書館と学校図書館職員の現状と課題」『日本図書館情報学会誌』vol. 69, no. 2, 2023, p. 101-119.