放送大学の岩崎久美子です。今回は、フランスのパリ、並びにパリ近郊の児童図書館にゆかりのある場所をご紹介します。

1.たのしいひととき図書館(Bibliothèque L’Heure Joyeuse, 6 rue des Prêtres Saint-Séverin, 75005 Paris)

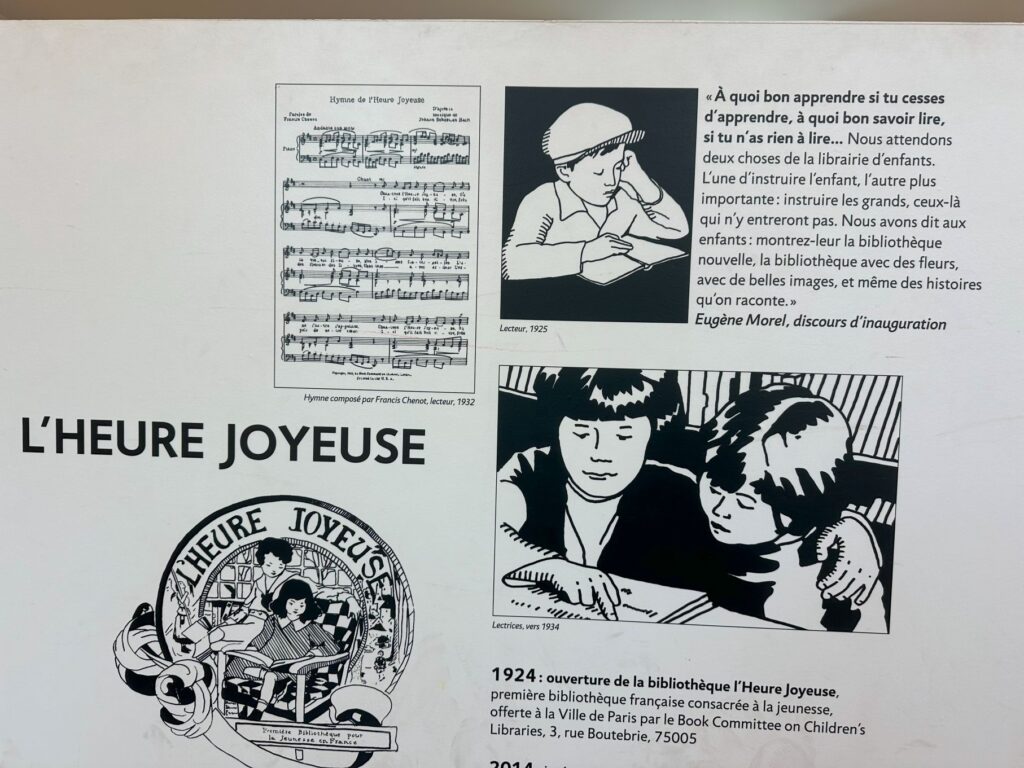

最初にご紹介するのは、フランスの児童図書館のモデルとなった「たのしいひととき(L’Heure Joyeuse)」図書館と名付けられたパリ市立児童図書館の現在の姿です。この図書館は、1924年11月12日に、ソルボンヌ大学の近くにあるクリュニー美術館とサン・セヴラン教会の間のブテブリ通り(3 rue Boutebrie, 75005)に、子どもを対象にしたフランスでは初めての市立の児童図書館として開館しました。

この図書館誕生には、第一次世界大戦後のフランスの置かれた特殊な状況がありました。フランス国内では、当時、子どもを対象にした図書館についての議論はほとんどなされていなかったのですが、突如、アメリカの民間団体「児童図書館図書委員会」(Book Committee on Children’s Libraries;当時の会長は 弁護士、外交官、政治家であったジョン・グリフィス(John L. Griffiths)の夫人)から、戦後の教育復興援助の一つとして、フランスに児童図書館設立の「贈り物」の申し出がなされたのです。民間から資金を集めたこの団体は、ニューヨーク公共図書館児童部をモデルとして、当時、児童図書館が存在しなかったベルギーとフランスに、アメリカ型の児童図書館を創設することを考えます。そこには、児童図書館こそ、アメリカが先鞭をつけた子どものための施設であるとの自負と善意があったと言われています。

現在の「たのしいひととき」図書館は、1974年の創立50周年を機に、パリ5区プレートル=サン=セヴァラン通りに移転、2018年の改修工事を経て、パリ市が運営する57の貸出図書館の一つとして近代的な趣の図書館となっています。

2.フランソワーズ=サガン図書館(Bibliothèque François Sagan, 8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris)

「たのしいひととき」図書館がかつて有した児童図書コレクションは、2014年以降、パリ10区にあるフランソワーズ=サガン図書館に移管され、一般に閲覧できるようになっているとのことでした。ということで、フランソワーズ=サガン図書館にも足を向けることにしました。フランソワーズ=サガン図書館は、パリ北駅から10分ほどの、駅周辺の喧騒が嘘のような静かな公園内にあります。南仏を思わせるシュロの木と白い建物が印象的で館内も大変モダンな雰囲気でした。

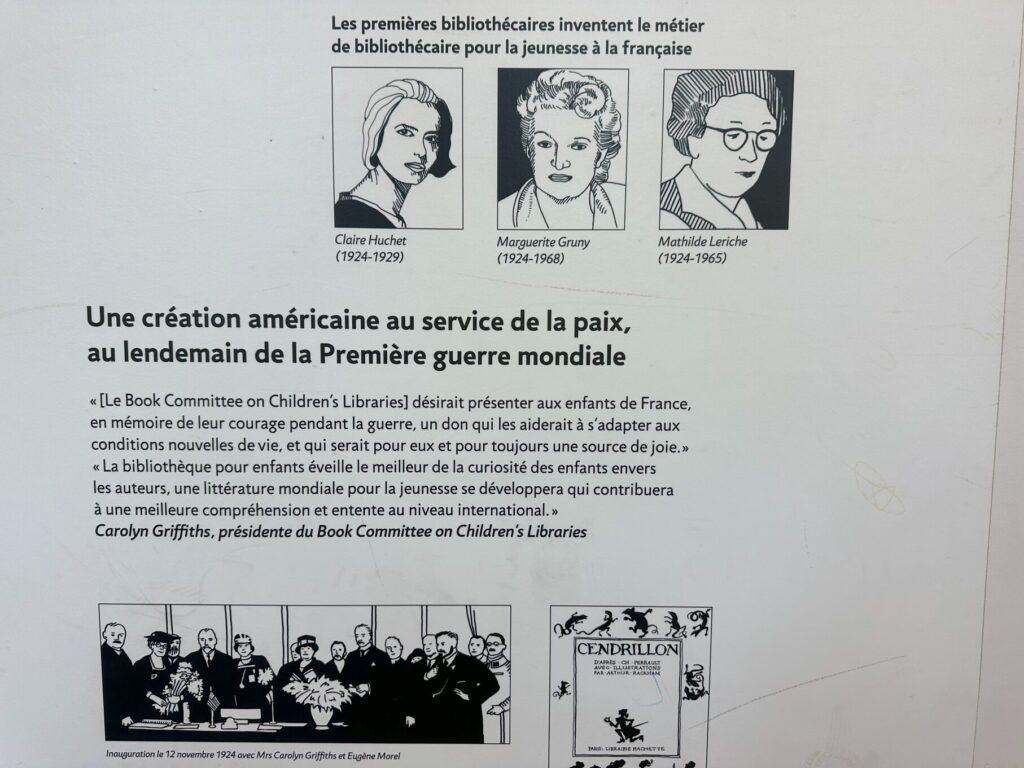

「たのしいひととき」図書館の遺産を彷彿とさせるものとしては、フランスの児童図書館の歴史が書かれたパネルの展示がありました。そのパネルには、「たのしいひととき」図書館創設時の3人の若い女性、グリフィス夫人の元秘書で司書であった館長のクレール・ユシェ(Claire Huchet)、マルグリット・グリュニー(Marguerite Gruny)、マチルド・レリッシュ(Mathilde Leriche)の3人の漫画絵が描かれたものもありました。この3人がフランスの児童図書館の礎とされているのでしょう。

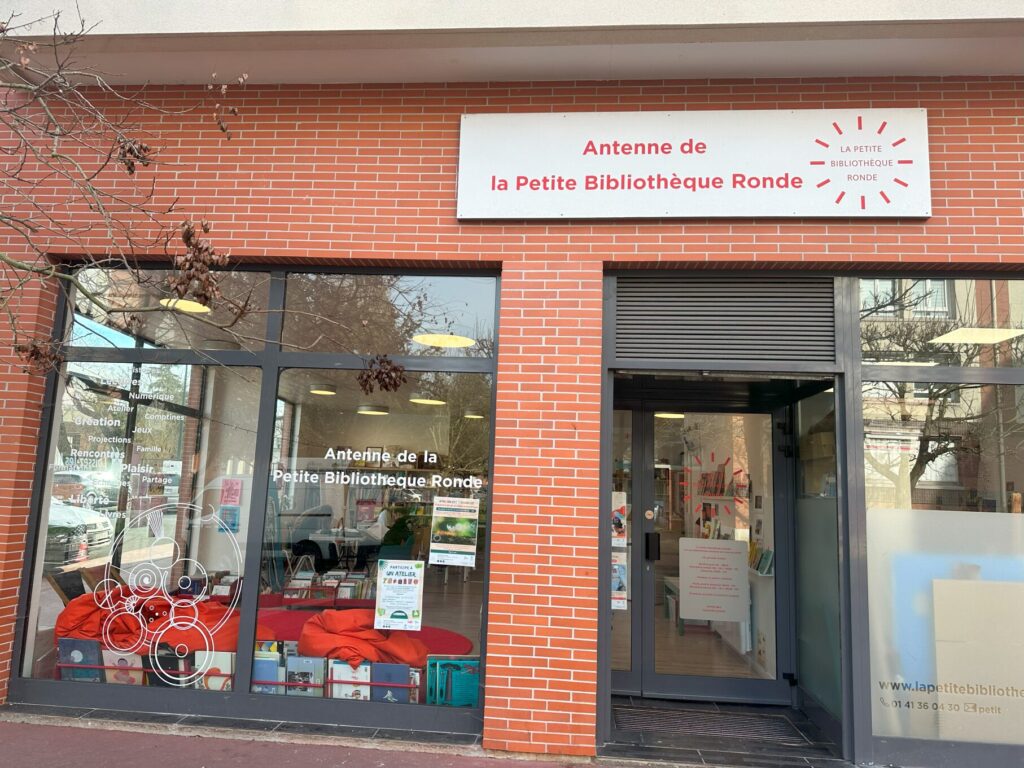

3.「クラマール児童図書館分館」(Antenne de la Petite Bibliothèque Ronde, 3 rue de Bretagne, 92140 Clamart)

フランスの児童図書館としては、このほか、「クラマール児童図書館」(Petite Bibliothèque Ronde)が有名です。「クラマール児童図書館」は、フランスの篤志家で文化活動家であるアンヌ・グルネル・シュルンベルジュ(Anne Gruner Schlumberger)が「本を通じた喜び」(La Joie par les Liveres)といった文化活動を通じて、パリ近郊のクラマールの低所得者向け団地に創設したものです。Petite Bibliothèque Rondeを直訳すると「小さい丸い図書館」という意味になります。「丸い」という名称は、建物建築が円筒の集合体のような形状で、曲線からなるつくりになっているからのようです。建築が素晴らしいとのことでしたのでぜひ訪問したかったのですが、修復工事中で閉館でした。そのため、代替スペースとして機能している「クラマール児童図書館分館」(Antenne de la Petite Bibliothèque Ronde)を訪問しました。

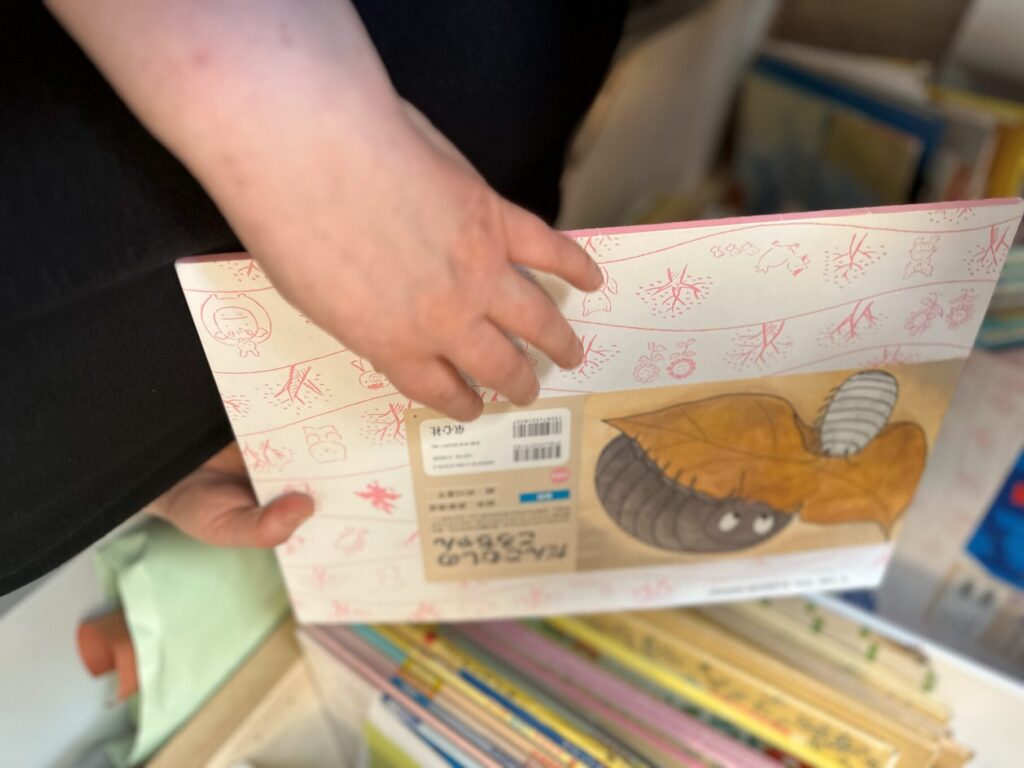

「クラマール児童図書館分室」では、小さな子供や家族向けのイベント、教育ワークショップなどを随時開催しており、地域の教育・学習の拠点となっています。 分館にも子供のための本や「紙芝居」が置かれており、日本から伝えられた「紙芝居」がフランスに「kamishibaï」として定着しているのは驚きでした。この分館でも、子ども向けに「kamishibaï」によるストーリーテリングや本の読み聞かせが行われています。

「クラマール児童図書館」は、常に厳しい財政事情にあるとのことですが、官民からのさまざまな財政支援を受けながら運営が続けられています。第一次世界大戦後にアメリカの人々の善意で始まったフランスの公共向けの児童図書館は、さまざまな転換期を迎えているのだとの印象を受けました。